新聞動(dòng)態(tài)

美國干細(xì)胞研究進(jìn)程:突破與挑戰(zhàn)

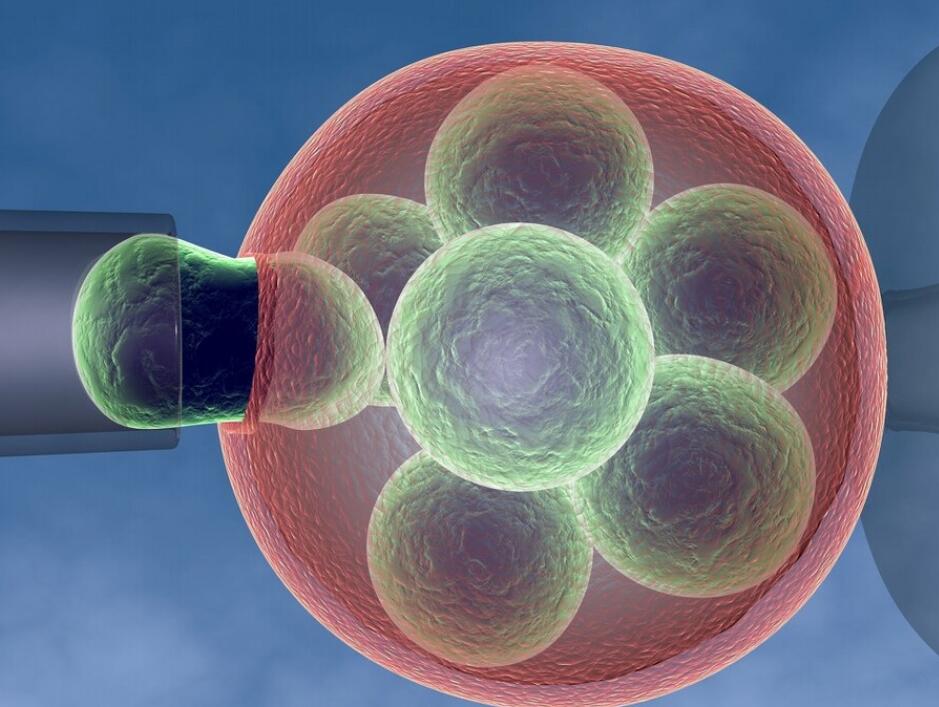

干細(xì)胞研究作為生命科學(xué)領(lǐng)域的一項(xiàng)重要前沿技術(shù),近年來在美國得到了廣泛關(guān)注。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,干細(xì)胞的潛力逐漸被挖掘出來,尤其在再生醫(yī)學(xué)、組織工程和疾病治療等方面展現(xiàn)了巨大的應(yīng)用前景。本文將深入探討美國干細(xì)胞研究的歷史進(jìn)程、現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向。

干細(xì)胞的概念最早出現(xiàn)在20世紀(jì)初,但真正引起關(guān)注是在1998年,哈佛大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)成功提取了人類胚胎干細(xì)胞。這一突破為干細(xì)胞研究打開了新的大門,并促使許多學(xué)者投身于這一領(lǐng)域。然而,隨之而來的倫理爭議也讓美國的干細(xì)胞研究面臨諸多挑戰(zhàn)。

2001年,時(shí)任總統(tǒng)喬治·W·布什宣布限制聯(lián)邦資金用于胚胎干細(xì)胞研究,這一政策對(duì)研究進(jìn)程產(chǎn)生了重大影響。盡管如此,許多州和私人機(jī)構(gòu)仍然積極推動(dòng)干細(xì)胞研究的發(fā)展。

近年來,美國的干細(xì)胞研究取得了顯著進(jìn)展。根據(jù)美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)的數(shù)據(jù)顯示,越來越多的研究小組開始探索干細(xì)胞在治療多種疾病中的應(yīng)用,包括阿爾茨海默病、帕金森病、糖尿病以及心血管疾病等。

2006年,日本科學(xué)家山中伸彌首次成功生成誘導(dǎo)性多能干細(xì)胞(iPSCs),這項(xiàng)技術(shù)隨后在美國迅速普及。iPSCs具有與胚胎干細(xì)胞相似的分化潛能,但不涉及倫理爭議。因此,許多研究者選擇使用iPSCs進(jìn)行疾病模型建立和藥物篩選,加速了再生醫(yī)學(xué)的進(jìn)程。

隨著干細(xì)胞技術(shù)的不斷成熟,越來越多的臨床試驗(yàn)在美國開展。例如,利用干細(xì)胞治療脊髓損傷、心臟病患者的研究正在進(jìn)行中,初步結(jié)果顯示出良好的療效。此外,F(xiàn)DA也在逐步放寬對(duì)干細(xì)胞治療的監(jiān)管,為研究和應(yīng)用提供了更多支持。

盡管美國的干細(xì)胞研究取得了一系列成就,但仍面臨許多挑戰(zhàn)。其中,倫理問題、資金短缺以及技術(shù)瓶頸等依然阻礙著研究的進(jìn)一步深入。

干細(xì)胞研究的倫理爭議始終是一個(gè)敏感話題。如何在保障倫理道德的前提下推進(jìn)科學(xué)研究,是科研人員需要面對(duì)的問題。此外,各州對(duì)干細(xì)胞研究的法規(guī)不同,也給研究帶來了不小的障礙。

盡管iPSCs等新技術(shù)的出現(xiàn)為干細(xì)胞研究帶來了新的機(jī)遇,但技術(shù)的復(fù)雜性和高成本依然是制約因素。同時(shí),科研資金的不足使得許多潛在的研究項(xiàng)目難以啟動(dòng)。

美國的干細(xì)胞研究正處于一個(gè)快速發(fā)展的階段,雖然面臨著倫理、技術(shù)和資金等多重挑戰(zhàn),但其未來的潛力依然不可小覷。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策環(huán)境的改善,干細(xì)胞研究有望在再生醫(yī)學(xué)和疾病治療領(lǐng)域發(fā)揮更大的作用。希望通過不斷的探索與努力,能夠?qū)崿F(xiàn)干細(xì)胞技術(shù)在醫(yī)療實(shí)踐中的廣泛應(yīng)用,為人類健康帶來福音。